住宅の間取りを検討しているけど、全ての部屋に窓は必要なの?

採光のための開口部はどのくらいの面積が必要なの?

この記事では、このような住宅の採光に関する疑問にお答えします。

自然光を取り入れ、明るい室内環境で暮らすことは快適な住宅の条件です。

居室(主に住宅)における採光の規定や取り入れ方法について、ご説明させていただきます。

住宅に窓は必要?

住宅には必ず窓が必要なのでしょうか?

結論:住宅(居室)には必ず開口部が必要です

ただし、二室一室の場合など例外もあります。

建築基準法(第28条)では、居室には採光のための窓その他の開口部を設けることが定められています。

また、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して定められた割合以上としなければなりません。

窓がない部屋で長時間過ごすのは精神衛生上良くないですよね。

居室とは

そもそも居室とは、どんな部屋のこと?

居室について、建築基準法では以下のように定義されています。

法第2条(用語の定義)

四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

住宅では、リビング、ダイニング、寝室など、人が継続的に滞在する部屋が居室にあたります。

トイレ、浴室、廊下、納戸、玄関など、一時的に利用するような部屋は、建築基準法では居室に当たらないため、窓がなくても法的には問題ありません。

必要な採光面積

住宅の居住のための居室には、床面積に対して1/7以上の有効採光面積が必要です。

ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、以下の照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものは、1/10までの範囲内の割合以上とすることができます。

- 床面において50lx(ルクス)以上の照度を保つ照明設備を設ける

- 調光タイプの照明設備は、出力最大時に床面50lx以上の照度を確保する

この緩和規定は、2023年4月1日の建築基準法改正で施行されました。

特にマンションでは、1/7以上の規定を満たすことができない居室がある場合は、パンフレットに注意書きを記載した上で販売されていることがあります。

入居してから「洋室が思っていたより暗いな、、、」とならないように、窓の大きさもチェックしておくと良いでしょう。

採光規定が適用されない居室

ちなみに、下記に該当する居室は採光規定が適用されないため、開口部がなくても問題ありません。(第28条1項)

- 地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室

- 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室

- その他用途上やむを得ない居室

採光に必要な面積の求め方

居室に必要な採光面積は、下記算出式を満たす必要があります。

採光に有効な面積は、居室の開口部ごとの面積に、採光補正係数を乗じた面積を合計して算定します。

居室の床面積 × 定められた割合(住宅の場合は1/7) ≦ 開口部の面積 × 採光補正係数

採光関係比率

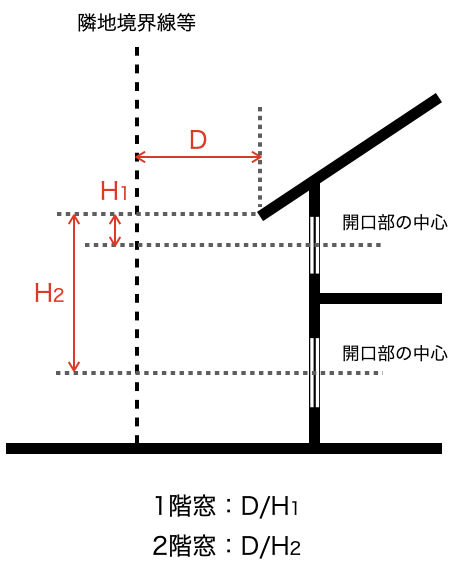

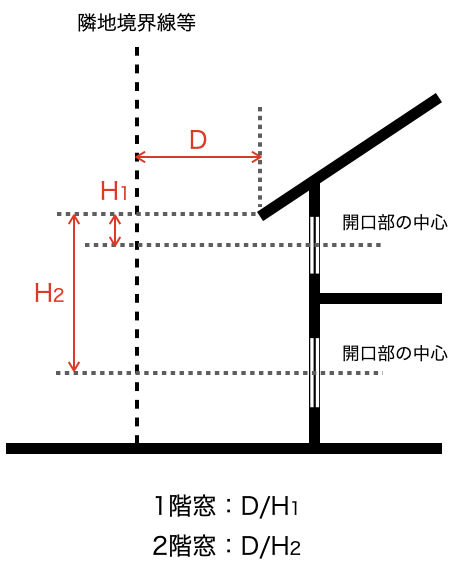

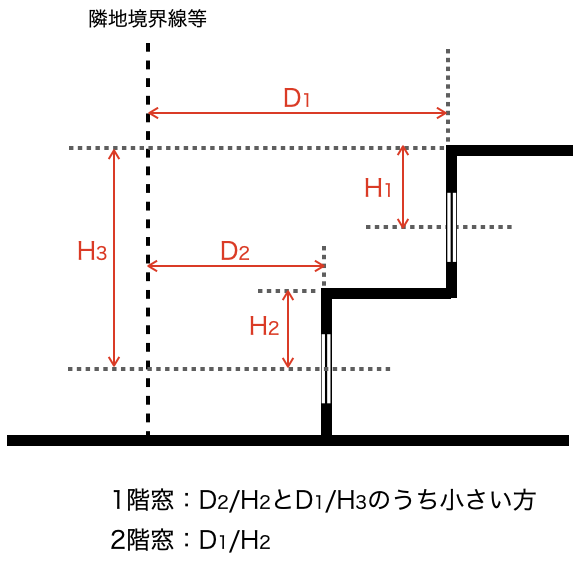

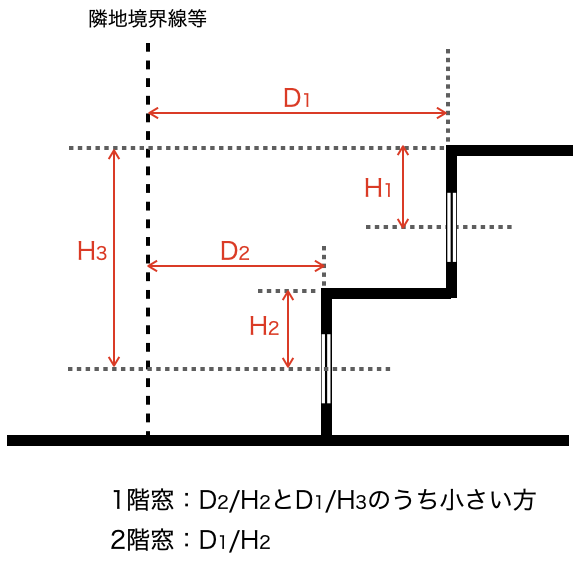

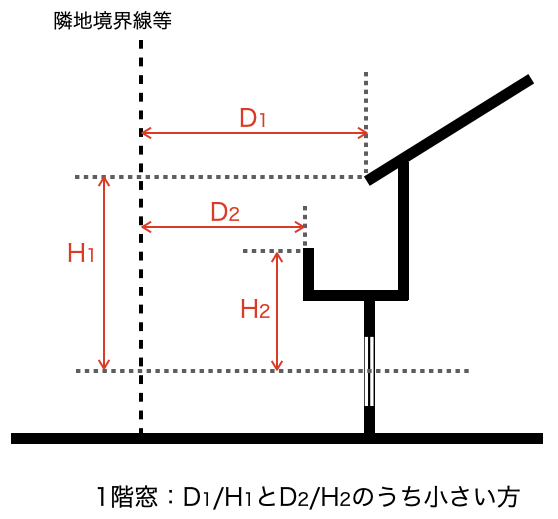

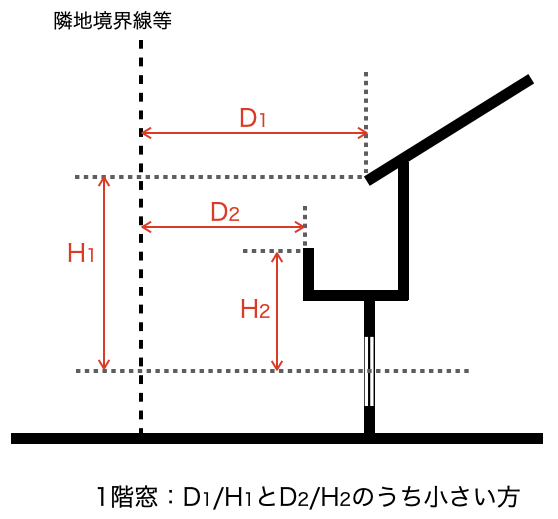

採光関係比率(D/H):水平距離を垂直距離で除した数値のうち最も小さい数値

D(水平距離):開口部の直上にある建築物の各部分から、その部分の面する隣地境界線・同一敷地内の他の建築物・当該建物の他の部分の対向部までの水平距離

※開口部が道路に面する場合は、「敷地の反対側の道路境界線」までをDとすることができます。

H(垂直距離):開口部の直上にある建築物の各部分から開口部の中心までの垂直距離

採光関係比率の算出方法は、国土交通省より以下のように定められています。

採光補正係数

採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて計算します。(建築基準法第28条)

| 用途地域 | 算定値 |

| 住居系 第一種低層住居専用・第二種低層住居専用・第一種中高層住居専用・第二種中高層住居専用・第一種住居・第二種住居・準住居・田園住居 | 6.0×(D/H)-1.4 |

| 工業系 準工業・工業・工業専用 | 8.0×(D/H)-1.0 |

| 商業系または用途地域の指定のない区域 近隣商業・商業・用途地域の指定のない区域 | 10×(D/H)-1.0 |

住居系が最も厳しい条件となります

開口部が道に面しているか否か、隣地境界線までの距離によって、数値が異なります。

| 用途地域 | 採光補正係数 | ||

| 住居系地域 | 開口部が道に面する場合 | 算定値<1.0 | 1.0 |

| 開口部が道に面しない場合 | D≧7mかつ算定値<1.0 | 1.0 | |

| 開口部が道に面しない場合 | D<7mかつ算定値<0 | 0 | |

| 工業系地域 | 開口部が道に面する場合 | 算定値<1.0 | 1.0 |

| 開口部が道に面しない場合 | D≧5mかつ算定値<1.0 | 1.0 | |

| 開口部が道に面しない場合 | D<5mかつ算定値<0 | 0 | |

| 商業系地域 | 開口部が道に面する場合 | 算定値<1.0 | 1.0 |

| 開口部が道に面しない場合 | D≧4mかつ算定値<1.0 | 1.0 | |

| 開口部が道に面しない場合 | D<4mかつ算定値<0 | 0 |

開口部が道に面している場合と隣地境界線から一定距離以上離れている場合は、採光補正係数は最低でも「1.0」を得られることになります。

開口部が道に面しており、採光補正係数が「1.0」で基準を満たすことができる場合は、採光補正係数を「1.0」で計算した結果で確認申請すれば、複雑な計算を省くことも可能です。

採光補正係数の補正

採光補正係数は、必要に応じて下記補正を加えます。(建築基準法令第20条第2項)

①天窓:数値に3.0を乗じる

②幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)その他これに類するものがある開口部:数値に0.7を乗じる

③採光補正係数が3.0を超えるとき:3.0を限度とする

室内では窓の位置が高いほど明るくなるため、天窓は同じ面積の側窓に対して3倍明るくなるという仮定の基、3.0を乗じることができます。

窓がない部屋は法違反?

結論:窓がなくても問題ない場合があります。

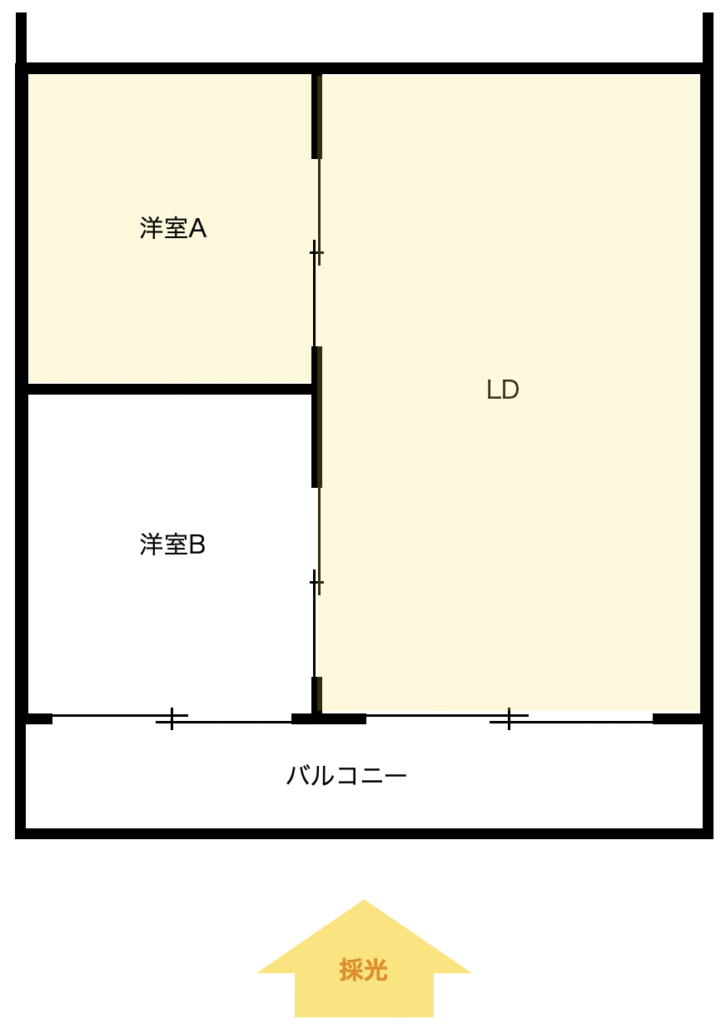

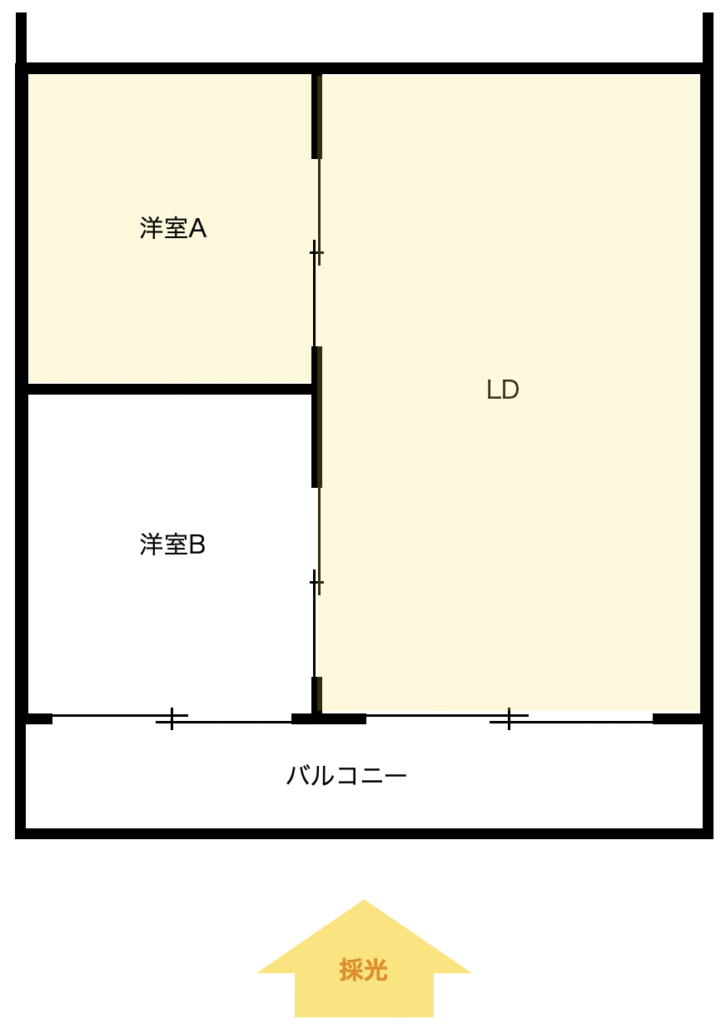

マンションのリビング経由で入る部屋やリビング横の和室など、窓がない行燈(あんどん)部屋のような場合です。

窓があるリビングと窓がない居室が引き戸で繋がっていて、引き戸を開けると一体利用できる場合は、「二室一室」といって、一つの居室とみなし採光計算を行うことができます。

下図の「洋室A」と「LD」のような場合です。

ただし、床面積は2つの部屋の合計値になるので、採光が入る開口部はその分の大きさを確保できていることが条件となります。

開き戸の場合は一室とみなすことができない場合が多いため、採光基準を満たせなかった部屋は確認申請上は居室の扱いにはならず、「納戸」や「サービスルーム」といった表記になります。

二室一室はOKですが、三室一室はNGです!

最近は、空調機やコンセント等を設置する場合は、サービスルームではなく居室とみなすという見解を出している行政もあるので、計画時は注意が必要です。

採光計画

どの部屋に採光をどの程度取り入れたいか考えながら、採光計画を検討しましょう。

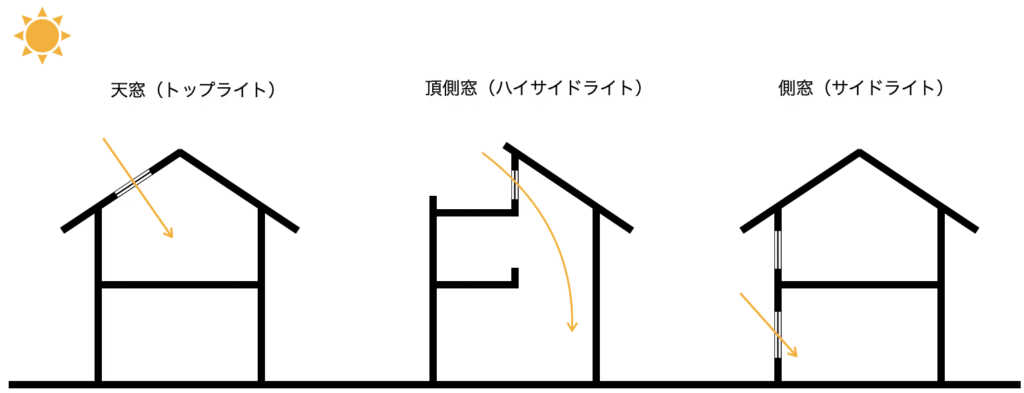

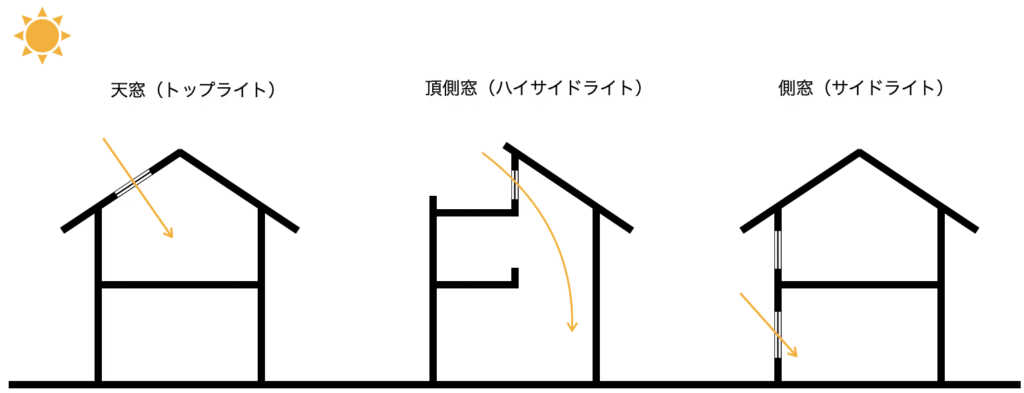

採光の種類

採光の取り入れ方には、天窓採光(トップライト)、頂側窓採光(ハイサイドライト)、側窓採光(サイドライト)の3種類あります。

マンションの場合、窓は共用部のため基本的に買主側で計画を変えることはできませんが、戸建て住宅は比較的自由に採光計画を考えることできます。

トップライト

周辺環境の影響を受けづらく、日射は1番得やすいです。

しかし、漏水の危険性があり、掃除などメンテンナンスも難しいため、設置後のデメリットを理解した上で検討する必要があります。

ハイサイドライト

隣地の家の影になる場合でも採光を得ることができるため、計画可能であればおすすめの採光計画です。

窓の大きさは闇雲に大きくする必要はありません。

また、1階から上がってきた暖かい空気を排気できるように開閉式にしておくと便利です。

サイドライト

日当たりを期待して1階に大きな窓を設けたつもりが、隣地の家に遮られて思っていたほど自然光が入らないということもあるので、方位や窓の大きさだけではなく周辺環境に注意が必要です。

均斉度

均斉度は、照度分布の均一さを表す指標です。

ある面での最低照度/平均照度または最低照度/最高照度で求められます。

均斉度が1に近く大きいほど、部屋の中の明るさが均一であることを表します。

採光だけでなく照明計画の問題でもありますが、部屋の中の明るさにムラがない方がよいとされています。

均斉度についてのチェックポイントは以下の通りです。

・側窓は、同じ大きさ・形であれば、高い位置に設置するほど室内照度の均斉度が上がる

・ブラインドやライトシェルフは、室内照度の均一化に効果的であり、直射日光を遮る窓付近の過剰な照度を下げると同時に部屋の奥の照度を上げる効果がある

(ライトシェルフ:窓の室内・室外に取り付ける水平材のこと)

・西向きの窓に縦型ルーバーを設置すると、日照・日射の調整に有効

・片側採光やタスク・アンビエント照明の部屋の均斉度は、1/10以上とすることが望ましい

窓付近だけ明るく部屋の奥は暗くなりやすいですが、部屋の中で照度が均一になるように採光計画を検討しましょう

まとめ

住宅(居室)の採光についてご紹介させていただきました。

・住宅の居住のための居室には、床面積に対して1/7以上の有効採光面積が必要

・居室の開口面積は、下記式を満たすように設定する

居室の床面積 × 定められた割合(住宅の場合は1/7) ≦ 開口部の面積 × 採光補正係数

・採光補正係数は、地域又は区域の区分に応じて計算する

・採光補正係数の最大値は「3.0」

・開口部はハイサイドライトがおすすめ

・片側採光の部屋の均斉度は、1/10とすることが望ましい

自分で計算するのは難しいですが、住宅の採光計画を考える際に参考になれば幸いです。

コメント